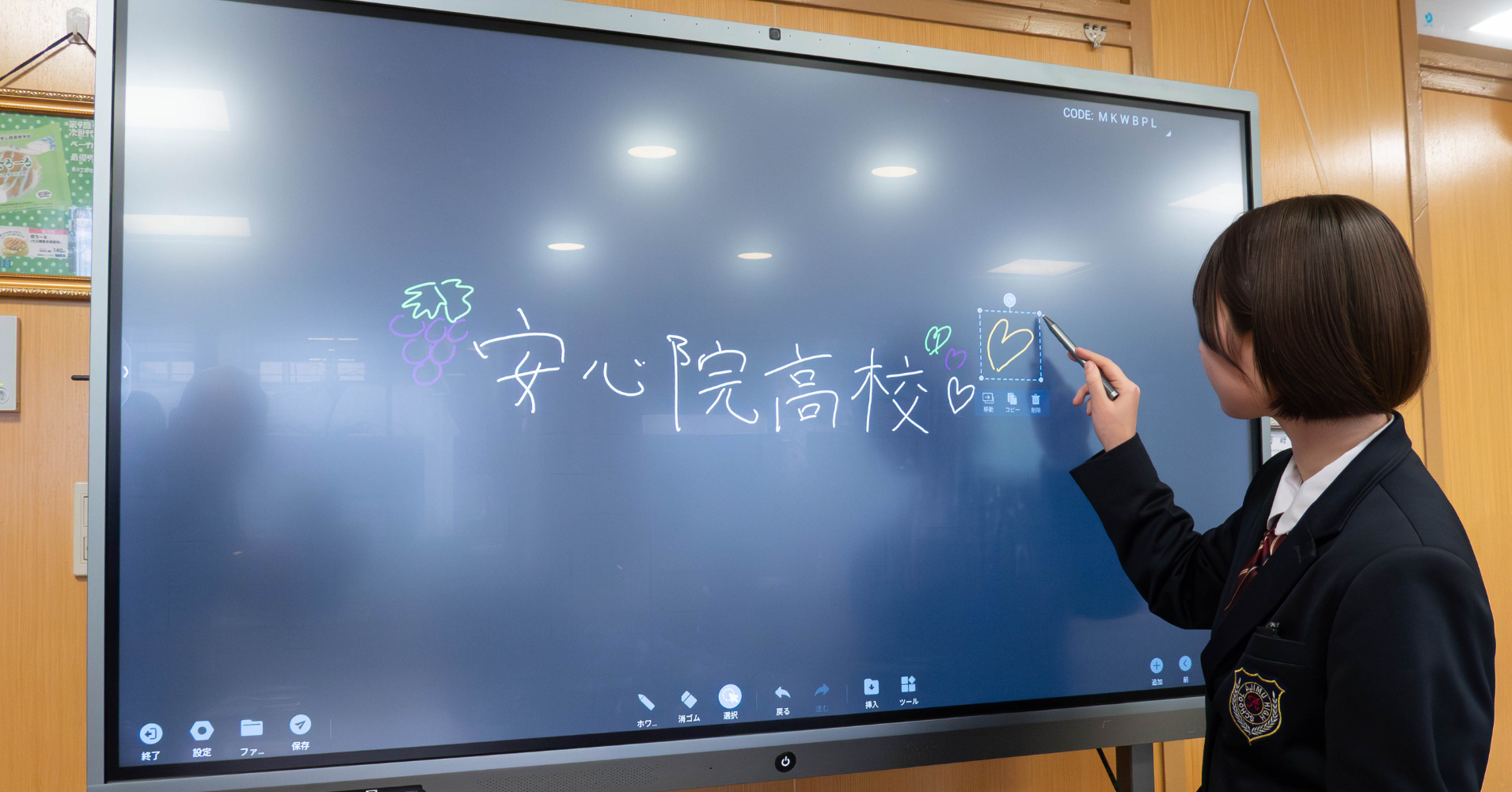

大分県立安心院高等学校で「電子黒板」を活用

大分県立安心院高等学校(以下、安心院高校)は、普通科コース制、探究学習プログラム、小中高一貫教育を通じて、生徒一人ひとりの個性や進路希望に応じた学びを提供する学校です。

そんな安心院高校では、従来から使っているタブレットと組み合わせる形で「電子黒板」の活用を始めました。会議室でのWeb会議や教室でのプレゼンテーションなどに積極的に取り入れています。

そこで今回の記事では、安心院高校の佐藤校長先生に詳しくお聞きした、安心院高校での電子黒板活用の方法や、今後の教育現場での電子黒板の活用についてのインタビュー記事をお届けします。

※撮影協力:大分県立安心院高等学校(https://kou.oita-ed.jp/ajimu/)

電子黒板の存在は15年前から知っていました

ー まず安心院高校についてのご紹介をお願いします。

大分県立安心院高等学校は、大分県宇佐市安心院町にある高校です。普通科コース制、探究学習プログラム、小中高一貫教育を通じて、生徒一人ひとりの個性や進路希望に応じた学びを提供しています。

特に、地域課題を研究し、地球規模の問題を考える「地球未来科」や、高校生が小学生に学びを教える「スチューデント・ティーチャー活動」など、実践的な学び、新しいことへの挑戦に力を入れています。

ー もともと電子黒板には興味を持たれていましたか?

はい。大分県の学校でもタブレット端末が普及しているので、今後はさらに色々なICT機器が導入されるとわかっていました。なので、電子黒板についても早く使ってみたいと思っていました。

― 電子黒板の存在はいつ頃知りましたか?

15年ほど前につくば市の教員研修センターで見たのが最初です。当時の電子黒板は、タッチパネルで操作し、電子ペンで書き込むことができるものでした。ただし、インターネットには接続されておらず、「書き込める」「画像・動画・スライドを投影できる」という基本的な機能が中心でしたね。

ー その当時、高校ではプロジェクターが主流でしたか?

はい。当時の高校ではプロジェクターが主流で、今でもプロジェクターは使っています。ただ、現在は単焦点プロジェクターが主流になり、自分たちの影が映り込まないので、以前よりも使いやすくなりました。また、Apple TVを接続し、タブレットの画面をミラーリングする形で活用していました。

電子黒板と従来の黒板・プロジェクターのハイブリッド活用

― 電子黒板のどんなところが便利だと感じますか?

電子黒板の良いところは、情報を瞬時に表示できることです。映像を見せたり、複数の画面を切り替えたりすることができるので、授業の進行がスムーズになります。ただ、黒板に少しずつ書き足していきながら、最後に全体をまとめる方が生徒の記憶に残りやすいというケースもありますね。

また、単に先生が話すだけ、あるいはノートに書き写すだけという授業スタイルが続くと、生徒の集中力が途切れることがあります。モニターを長時間見続けるのも同じで、眠くなることもあります。そのため、黒板と電子黒板を組み合わせて、ハイブリッドな授業スタイルを取り入れるのが理想的だと思います。

― 学校に電子黒板が普及すると、黒板との併用が主流になりますか?

はい。学校では電子黒板と黒板を組み合わせる形が一般的になるでしょうね。特に英語の授業では、黒板を使わないことも増えてきています。

日本の学校教育全体を見ても、小学校での英語は比較的新しい教科です。そのため、英語を専門的に指導できる先生の数が少ない上に、英語がネイティブではない先生が正しい発音を教えるのが難しい場合もあります。

こうした場面では、電子黒板とタブレットを組み合わせ、AIツールやゲームを活用することで、より効果的な学習ができると考えています。

生徒の理解度を深めるために電子黒板は便利

― 電子黒板を導入すると板書時間は減りますか?

電子黒板を使うことで、授業によっては確かに板書の時間が短縮できます。ただし、授業の内容や科目によっては、従来の黒板の方が適している場合もあります。

― 例えば、どの教科で電子黒板との相性が良いと感じますか?

例えば、地理ではGoogleマップやストリートビューを活用することで、地政学や地理的条件についてより視覚的に学ぶことができます。

世界史では、世界遺産や歴史的建造物を映像で紹介することで、生徒がよりリアルな歴史の背景を感じながら学習を進められます。

また、数学ではグラフや統計データを画面上で並べて比較できるため、データ分析の理解が深まり、数値の変化を直感的に捉えやすくなります。

理科では、実験の手順を事前に動画で見せることで、生徒が流れを把握したうえで実験に臨めるため、安全な環境のもとで学習を進められるのが大きな利点です。

電子黒板を活用することで、視覚的な情報を効果的に取り入れながら学習を進められるため、生徒の理解を深めるのに非常に役立つと感じています。

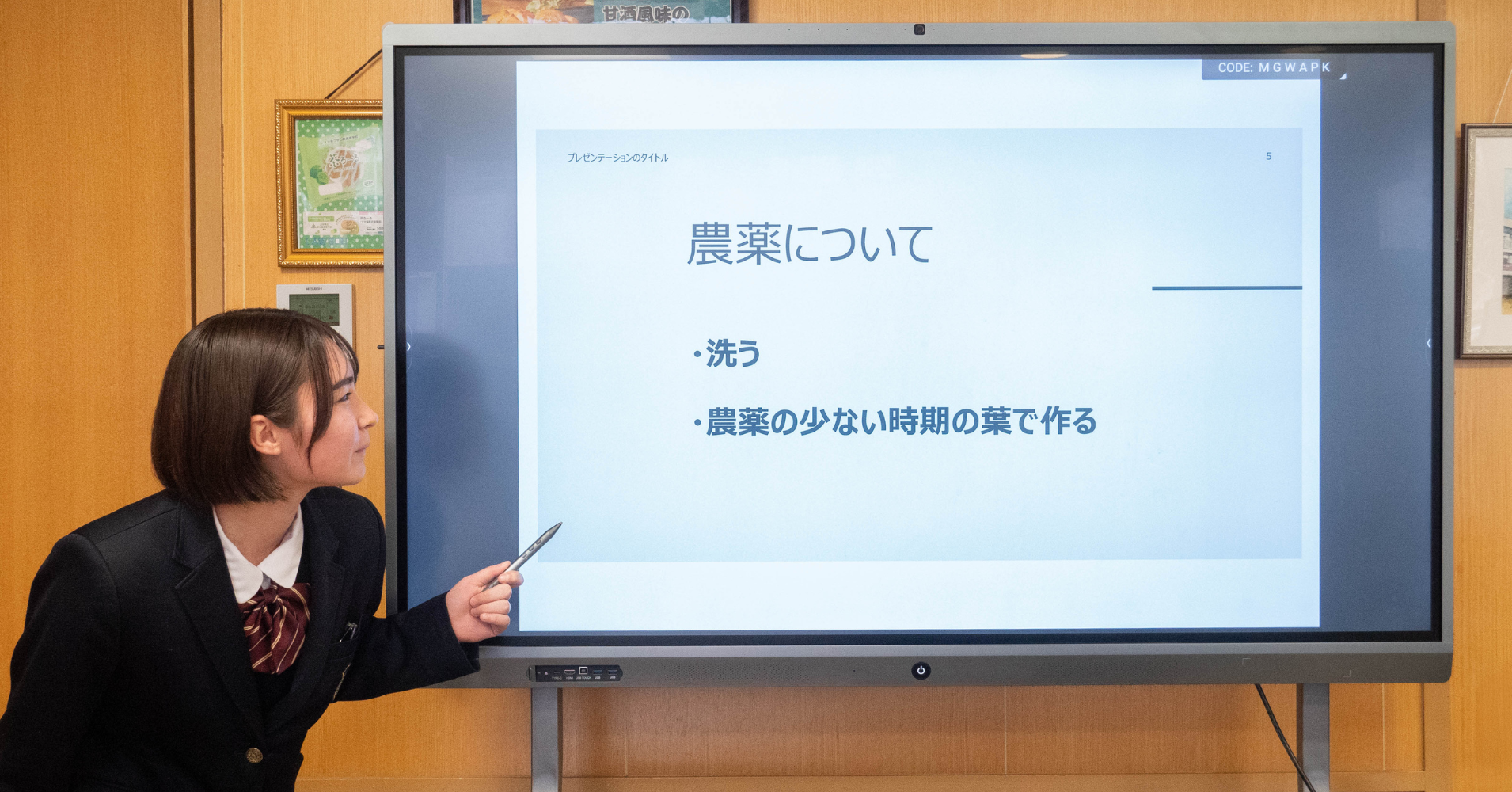

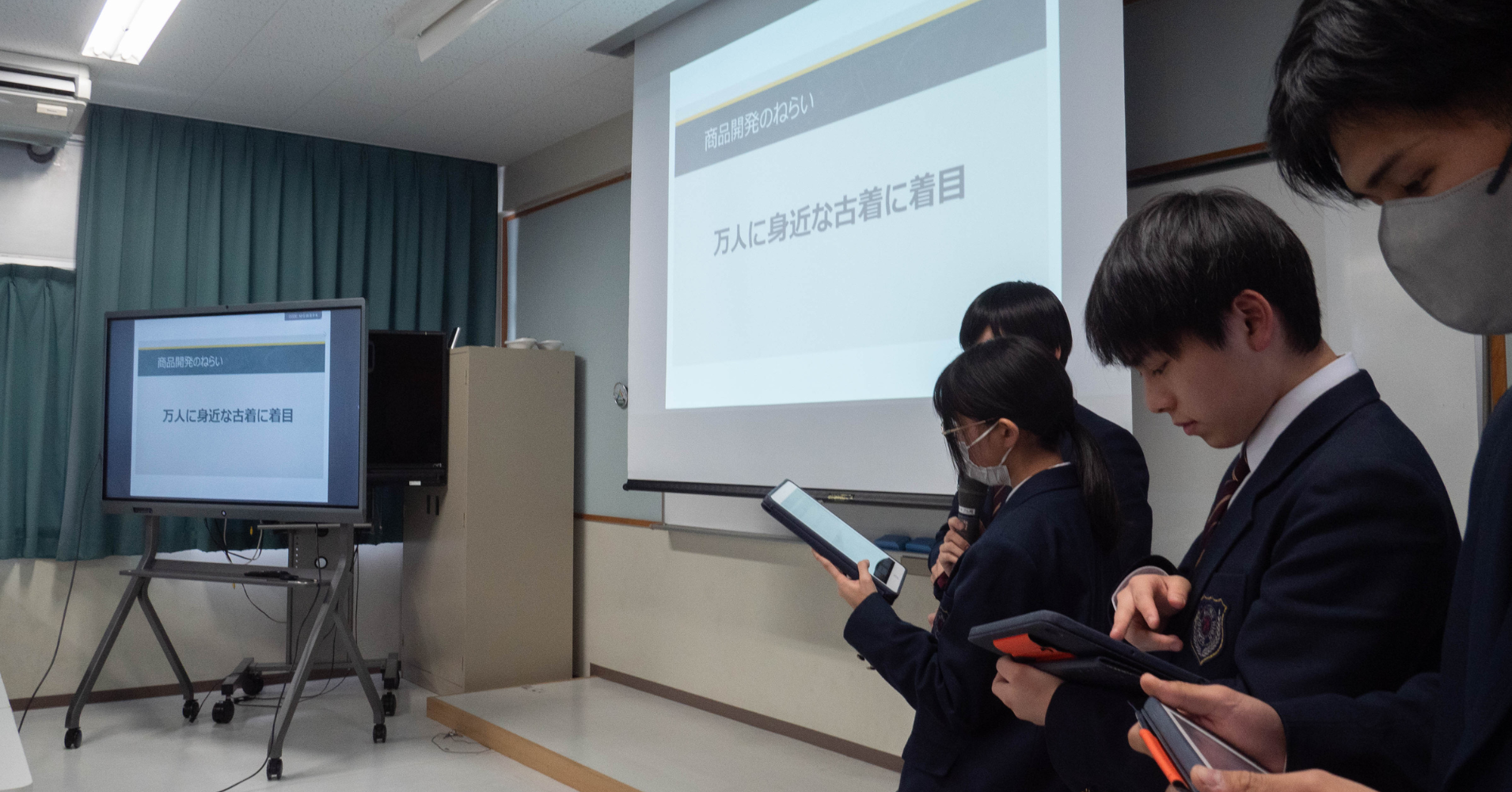

電子黒板を活用した学生のプレゼンテーション

― 実際に電子黒板をどのように活用しましたか?

先日、総合的な探究の時間の締めくくりとして、生徒によるプレゼンテーションに電子黒板を活用しました。生徒や先生合わせて80名以上が参加する授業だったため、100インチを超えるプロジェクターと65インチの電子黒板をミラーリングして使用しました。

以前はタブレットを使って発表していたので、どうしても生徒の目線が下を向きがちでした。しかし、電子黒板を操作デバイスとして活用することで、前を向いて話す生徒が増え、発表の質が向上しました。

また、発表資料はあらかじめ電子黒板に集約し、各チームがスムーズに切り替えられるようにしました。

以前は発表のたびに各生徒のタブレットをプロジェクターに接続し直していたため、発表と発表の間に無駄な時間が発生していましたが、この問題も解消されました。

ー 生徒の皆さんも先生方も問題なく使えていますか?

今の若い世代は、新しい機器の操作に慣れるのが早く、スマホも大人以上にスムーズに使いこなします。タブレットや電子黒板という新しいデバイスにもすぐに慣れています。

大変なのは先生方ですね。生徒たちの方が早く使いこなせてしまうので、先生たちも頑張って覚えないといけません。

ー 先生方にとっても電子黒板の操作は難しくありませんか?

それは問題ないと思います。校長の私でもすぐに使いこなせるようになったので、慣れれば早いですね。

ただし、生徒たちは普段からスマホやタブレットをサクサク使いこなしているので、授業中に先生が電子黒板の操作に戸惑ったり、複数の機器を使い分ける手間があると、集中力が途切れやすくなります。

そのため、電子黒板を使いこなしつつ、従来の黒板、タブレット、電子黒板をシームレスに使い分ける練習は必要だと思います。

授業のたびにパソコン・タブレット・教材を運ぶのは大変

― 電子黒板を導入すると、先生の準備は楽になりますか?

はい、かなり楽になります。従来は職員室でノートパソコンを使って資料を作成し、それを教室に持って行き、プロジェクターに接続したり、黒板に板書したりしていました。この作業は意外と負担が大きいです。

しかし、電子黒板とクラウドを活用すれば、職員室で作成した資料をクラウドに保存し、授業ではタブレットだけを持って行けば済みます。教室に到着後は電子黒板に接続し、すぐに授業を開始できます。プリントを事前に印刷する手間もなくなり、荷物も減るため、とても便利です。

― 先生は授業をするために色々な準備をされているのですね。

先生の業務内容が年々多様化しているので、今の先生は本当に忙しいんです。なので、プロジェクターを準備したり、起動時間を待ったりするのが、実は結構ストレスなんですよ。

でも、電子黒板であれば、朝一番に立ち上げて、使わない時はスリープモードにしておけば、次使う時にスマホみたいにすぐに使えます。

この待ち時間がないというのは、先生方にとっては本当に助かるポイントだと思いますよ。

― 学校に導入する電子黒板としては、どんな機種が適していると思いますか?

まず、操作がシンプルであることが重要です。どの先生でも、どの生徒でも直感的に使えるものが望ましいですね。企業向けの電子黒板は多機能な方がいいかもしれませんが、学校向けには「必要な機能だけが厳選されたシンプルなもの」が適しています。

あと、耐久性と安全性も大切です。学校では生徒が誤ってぶつかることも考えられるため、安定性のあるスタンドや耐衝撃性の高い設計の機種の方が安心して導入できます。

新時代の教育には電子黒板はさらに必要になってくる

ー 今後は学校で電子黒板の活用が増えるとお考えですか?

当然、増えるでしょうね。一般的に学校教育としてイメージされる「教科書を読む」「板書をノートに写す」という時代から今はもう変わっています。

より生徒が主体的に取り組めるような授業がどんどん増えています。そのために、生徒自身で調べて、考えて、体験して、作って、発表するという経験を学校としてどんどん取り入れなければいけません。

タブレットを生徒全員に貸与することが当たり前になりつつある今、次は電子黒板のようなデバイスがもっと普及することで、さらに生徒の学びを深める後押しをしてくれると思います。

安心院高校は、地域課題を研究し、地球規模の問題を考える「地球未来科」や、高校生が小学生に学びを教える「スチューデント・ティーチャー活動」など、他の学校にはない魅力ある学校だと自負しています。

今後はさらに安心院高校の生徒の皆さんに、より良い学びと体験の場を提供できるように努めて参ります。